Resumen

Uno de los principales desafíos que enfrenta la industria avícola en países en desarrollo son las enfermedades infecciosas que afectan tanto a pollos de engorde como a gallinas ponedoras, causando importantes pérdidas económicas. Bacterias como la Salmonella impactan la salud de las aves, reducen la productividad, aumentan los costos de producción y la mortalidad de las aves es mucho mayor. Salmonella enterica subsp enterica serovar Gallinarum tiene dos biovariedades importantes como son Gallinarum y Pullorum, las cuales provocan tifosis aviar y pulorosis, dos de las enfermedades bacterianas más conocidas en esta industria.

En este artículo se evalúan las diversas medidas de prevención y control, la implementación de sistemas de bioseguridad, métodos de diagnóstico, como es el aislamiento bacteriano y las pruebas serológicas, y aborda las pérdidas económicas debido a la falta de prevención y tratamiento adecuado de muchos países en desarrollo, así como también se hace una breve comparación entre países desarrollados y países en desarrollo y cómo estos pueden implementar nuevas medidas de control para mejorar la producción en estas industrias.

Introducción

Salmonella enterica subespecie enterica serovar Gallinarum es una bacteria que pertenece al género Salmonella y es considerada inmóvil, por lo cual no puede moverse por sí misma al no poseer flagelos (Grimont y Weill, 2007). Esta bacteria es de gran importancia en las aves de corral por su gran patogenicidad, causando enfermedades graves en la industria avícola, como es la pulorosis y la tifosis aviar (Morán y de la Cruz, 2012). La pulorosis afecta fundamentalmente a los pollitos recién nacidos, mientras que las aves en crecimiento son más susceptibles a la tifosis aviar; estas enfermedades se transmiten principalmente a través de heces contaminadas, con una transmisión vertical adicional a través de los huevos (Terzolo, 2012).

En países desarrollados, la tifosis aviar ha sido eliminada radicalmente en granjas industriales, pero se han reportado casos esporádicos de pulorosis en granjas de aves de traspatio. En Latinoamérica, la tifosis aviar, aunque controlada en aves reproductoras, aún es frecuente en algunas granjas de gallinas ponedoras (Terzolo, 2006). Actualmente en Latinoamérica, puntualmente en Brasil, el cual es considerado el principal exportador mundial de pollo, se ha podido identificar por medio de análisis previos la introducción de serotipos de Salmonella, llegando a través de la importación de productos alimenticios procedentes de este país (Alikhan et al., 2022).

En 2016, en Latinoamérica se sacrificaron más de 9 430 millones de pollos siendo Brasil, Argentina y Colombia los productores más importantes de la región (Bueno et al., 2016). El impacto económico en la industria avícola a causa de la alta mortalidad de pollos de engorde por causa de este microorganismo genera la necesidad de buscar estrategias efectivas para prevenir y controlar la propagación de Salmonella enterica subsp enterica y sus serotipos en la industria, con el fin de minimizar sus consecuencias económicas y productivas (Morán y De la Cruz, 2012).

El objetivo principal de este artículo es revisar los efectos de la Salmonella Inmóvil en el sector agroindustrial y su repercusión en la seguridad alimentaria, evaluando las causas que contribuyen a su prevalencia junto con los riesgos asociados a la cadena de producción alimentaria, así como revisar estrategias efectivas que ayuden a controlar este microorganismo dentro de la industria avícola haciendo una comparación frente el control en los países desarrollados vs la mortalidad evidenciada en Latinoamérica.

Metodología

Se llevó a cabo una revisión en bases de datos como PubMed, SciELO, Elsevier, y Google Académico, junto con revistas especializadas e informes técnicos pertinentes. El enfoque de la búsqueda se centró en estudios y documentos relacionados con la prevalencia de la Salmonella Inmóvil en la industria agroindustrial, con énfasis en tifoidea y pulorosis aviar. Como resultado, se consideraron 198 fuentes bibliográficas, de las cuales 51 resultaron ser útiles para el análisis y 147 fueron excluidas. En la búsqueda de información sólo se incluyeron artículos de revisión y artículos de investigación, publicaciones de revistas, informes, fichas técnicas y capítulos de libros, así como páginas web. Se excluyeron las publicaciones anteriores al año 2000 con el propósito de evaluar la información más actual sobre esta bacteria en los últimos años; de igual forma se excluyeron las publicaciones que no corresponden a los tipos de información dichos anteriormente.

Industria avícola

La industria avícola es el sector encargado de la crianza de aves para un fin comercial, la cual se encuentra dividida en dos campos: la producción de carne mediante pollos de engorde y la producción de huevos (INTA, 2019). En Latinoamérica, el pollo y el huevo representan la principal fuente de alimento en los hogares, lo cual la convierte en una de las industrias más importantes en estos países (Bagust, 2011).

La industria avícola tiene una destacada rentabilidad, considerando que se pueden criar de 8 a 10 pollos de engorde o alojar 6 a 8 gallinas ponedoras por cada metro cuadrado, lo que evidencia su eficiencia. Además, esta cifra de densidad poblacional puede mejorar teniendo en cuenta las razas y la temperatura de la zona en donde se esté criando (INTA, 2019), por lo cual el sector avícola actualmente sigue teniendo un gran crecimiento por año, expandiéndose de forma importante por el mundo en los últimos 15 años (FAO, 2013).

Actualmente, en los Estados Unidos de América se cuenta con la mayor producción mundial de carne avícola, con el 17 % de la producción mundial, seguido de China y Brasil. Por otro lado, China tiene la mayor producción de huevos en Asia y cuenta con más del 64 % de la producción mundial. La Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y la agricultura (FAO) refiere que “para atender la creciente demanda, la producción mundial de carne avícola se incrementó de 9 a 133 millones de toneladas entre 1961 y 2020, y la producción de huevos aumentó de 15 a 93 millones de toneladas” (FAO, 2013). Esto indica que la industria avícola ha aumentado significativamente en su producción estos últimos años.

Entre las bacterias que más afectan la industria avícola están Campylobacter sp., Escherichia coli y Salmonella sp., las cuales causan brotes en el sector avícola. Estos microorganismos también pueden causar enfermedades transmitidas por alimentos (ETAs) en humanos que se evidencian con síntomas como malestar, diarrea, vómitos, dolor abdominal y fiebre. En la mayoría de los casos estas bacterias se propagan principalmente por el agua, la comida y materias fecales contaminadas. Un estudio realizado en el norte de España observó que había presencia de E. coli, Campylobacter sp., Salmonella sp. y Listeria sp., en 60 bandadas de aves de corral de 34 granjas, destacando un alto porcentaje de prevalencia de Campylobacter en el análisis (Guzmán et al., 2021). Por otro lado, Escherichia coli, produce colibacilosis, caracterizada por causar lesiones congestivas y granulomas en su forma crónica en aves; además, se transmite por el huevo, por sus cáscaras y durante la cópula (De la Peña, 2018).

Impacto económico

Las pérdidas económicas en la industria avícola han sido causadas en gran medida por S. Gallinarum biotipo Pullorum y biotipo Gallinarum, causantes de pulorosis y tifosis aviar, respectivamente (OIE, 2018). El impacto económico derivado de estas enfermedades es significativo, debido a la pérdida de animales por mortalidad, costos relacionados con tratamientos veterinarios, fusil sanitario y el manejo de estos residuos biológicos, así como la desinfección de las instalaciones contaminadas (Ministerio de Agricultura, s.f.). En los años 2000, se evaluó que en España se exportaba un promedio del 8 % de la producción de huevos de consumo y en Cataluña el 10 %. Sin embargo, durante el segundo semestre del 2002, en el Reino Unido se aisló Salmonella Enteritidis (fagotipo 6) de huevos procedentes de este país, lo que puso en peligro las exportaciones, y en riesgo al sector avícola español (Closas, 2004).

La tifosis aviar es una relevante causa de mortalidad en la industria avícola, la cual puede llegar hasta un 26 % en el lote de pollos durante el primer mes de vida, debido a la transmisión vertical. Las pérdidas económicas empiezan desde la incubación y se alargan hasta la adultez del pollo (SAG, 2016a). En el caso de la pulorosis, la mortalidad puede llegar a ser del 100 % y ocurre principalmente entre la segunda y tercera semana de edad (SAG, 2016b).

Es importante destacar que en Latinoamérica, por la falta de prevención y deficiencia en los programas de monitoreo, las pérdidas económicas son mucho mayores y la mortalidad es más alta. Usualmente las tareas de vigilancia, inspección y control de las plantas de beneficio y los establecimientos de comercialización de huevo y carne suelen ser realizadas por un solo ente regulador en un país, por lo que, al poseer pocos laboratorios y poca disponibilidad técnica, conduce a deficiencias en las labores de inspección, vigilancia y control que se ejercen rutinariamente en esta industria (Jaimes Olaya et al., 2010).

Por causa de esta mortalidad y deficiencias en el monitoreo hay gran disminución de la productividad, ya que las aves infectadas a menudo presentan un crecimiento más lento y una menor tasa de puesta de huevos, haciendo que las pérdidas económicas se incluyan en los costos normales de producción (Jaimes Olaya et al., 2010), normalizando equivocadamente estas enfermedades infecciosas y evitando implementar mejores monitoreos en la producción y crianza de las aves.

Salmonella

Salmonella spp. pertenece a la familia Enterobacteriaceae, es un bacilo Gram negativo, anaerobio facultativo y no esporulado, el cual no produce indol, no degrada urea y descarboxila lisina y ornitina. Su tamaño va de 2 a 3 x 0.4 a 0.6 micrómetros de tamaño, y se considera una bacteria móvil que posee muchos flagelos (peritricas) rodeando su contorno. Estas bacterias pueden crecer entre 7-49 ˚C, y su crecimiento se reduce a condiciones de baja temperatura (<15 ˚C). No obstante, en el caso de la carne de pollo empacada al vacío, se ha observado que Salmonella puede sobrevivir a 3°C, pero no se puede multiplicar (Instituto Nacional de Salud, 2011).

En Salmonella enterica Subsp enterica existen dos biovariedades: Salmonella Gallinarum biovar Gallinarum y Salmonella Gallinarum biovar Pullorum, las cuales se caracterizan por ser inmóviles a diferencia de las demás (Parra et al., 2002).

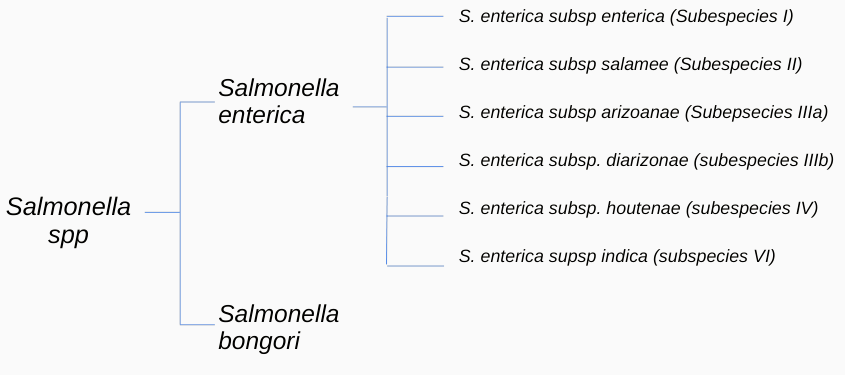

Actualmente, Salmonella spp. cuenta con 2400 serovariedades descritas en el esquema Kauffman White, y consta de dos especies y seis subespecies como se observa en la Figura 1.

Su clasificación también está determinada por la composición de los antígenos somáticos (O), flagelares (H), y de superficie Vi(k). Los antígenos O son de la pared bacteriana, de naturaleza polisacárida; los antígenos H son constituidos por una proteína cuya composición en aminoácidos es constante para un tipo antigénico determinado (Parra, 2002); y los antígenos Vi(k) forman parte de la membrana externa, está formado por polisacáridos y su presencia es indicadora de virulencia (García et al., 1992).

Las serovariedades que causan infección en humanos y en animales de abasto pertenecen a la especie S. enterica subespecie enterica y las serovariedades de las otras subespecies de la especie S. enterica tienen mayor probabilidad de presentarse en animales de sangre fría y en el ambiente, y muy pocas veces causan enfermedad en humanos (OIE, 2018).

Esta bacteria tiene distintos reservorios que pueden ser animales domésticos y silvestres, entre ellos aves de corral, ganado porcino y bovino, roedores y reptiles, los cuales son portadores de Salmonella spp., así como diversas variedades de tortugas, perros y gatos (Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, 2012). Salmonella spp. puede ser transmitida por los alimentos, lo que da lugar a enfermedades como la salmonelosis, la fiebre tifoidea o paratifoidea, pudiendo ocasionar la muerte de una persona afectada por esta bacteria. Además, la salmonelosis se considera la segunda enfermedad zoonótica transmitida por los alimentos más prevalente en la actualidad, por detrás de la campilobacteriosis (Casado Fernández, 2021).

Salmonella inmóvil en aves de corral

Entre las enfermedades con alta mortalidad en aves de corral están las producidas por S. Gallinarum y S. Pullorum, las cuales causan la tifosis aviar y la pulorosis, siendo actualmente las enfermedades bacterianas más importantes que afectan a la industria avícola (OIE, 2018).

Su periodo de incubación es de dos a cinco días; sus síntomas más frecuentes son depresión, anorexia, deshidratación, dificultad respiratoria y diarrea. Respecto a la patología, el hígado, bazo, corazón, pulmones, órganos reproductores y aparato digestivo están aumentados de tamaño y pueden presentar nódulos (Terzolo y Chacana, 2003).

Cuando se presenta una gran cantidad de aves infectadas, muchas industrias prefieren la eliminación de las aves reproductoras enfermas por su alta transmisión vertical, la cual hace más fácil la propagación de estas bacterias. En otras industrias, se prefiere separar las aves para darles un tratamiento adecuado con antibióticos y vacunación (Terzolo, 2009), aunque suele ser más costoso el tratamiento de las aves que la eliminación de las mismas. La eliminación de las aves es conocida como “fusil sanitario” y es la operación diseñada para controlar un brote de enfermedad de importancia, la cual es realizada bajo la supervisión de una autoridad veterinaria. En Colombia esto se realiza cuando las aves no presentan signos de mejoramiento o presentan una mínima posibilidad de recuperación después de un cuidado intensivo (Ponce del Valle et al., 2015).

Transmisión de la enfermedad en aves

La transmisión en aves de corral puede ser vertical u horizontal. La transmisión vertical ocurre cuando aves infectadas transmiten el patógeno a sus embriones a través del huevo, mientras que la horizontal se da principalmente por la vía oral y respiratoria, mediante fómites, vectores mecánicos (como ácaros) o biológicos; incluso se han identificado roedores como portadores (OIE, 2018). La transmisión horizontal predomina en explotaciones avícolas debido a factores como infraestructura, alojamiento y fallas en bioseguridad, lo que facilita una rápida diseminación y altas tasas de mortalidad, con significativas pérdidas económicas (FENAVI, 2018).

La tifosis aviar se propaga principalmente por vía horizontal, a través de heces infectadas o fómites. Afecta aves en crecimiento y adultas, con mortalidad de hasta el 90%. Los síntomas incluyen retraso del crecimiento a partir de los 21 días de edad, y los ácaros rojos son un vector relevante (Lozica et al., 2024).

Por su parte, la pulorosis se transmite verticalmente a través de la ovulación, afectando a los embriones, y horizontalmente mediante agua, aire o alimento. Se caracteriza por reducir el consumo de alimento en polluelos durante las primeras dos semanas. Aunque los antibióticos han sido efectivos en su control, el uso prolongado ha generado cepas resistentes a múltiples fármacos (ICA, 2023; Peng et al., 2022).

El proceso infeccioso de Salmonella ocurre en tres fases: ingreso bacteriano a través de enterocitos, placas de Peyer y amígdalas cecales sin inflamación; transporte sistémico mediante macrófagos y células dendríticas, causando bacteriemia; y finalmente, activación inmunitaria con producción de anticuerpos específicos y proliferación celular (Sreekantapura et al., 2021).

Epidemiología y prevalencia

Actualmente, alrededor del mundo se ha logrado controlar la Salmonella spp. en aves de corral, aunque sigue existiendo gran prevalencia de Salmonella Gallinarum en Asia donde se tiene la más alta prevalencia, específicamente en el este de China. En Europa se tiene una prevalencia más baja de la biovariedad Pullorum, pero una alta prevalencia de la biovariedad Gallinarum (Lozica et al., 2024).

La mayoría de los brotes se detectan en aves de traspatio y sigue siendo un problema económico para la industria avícola, especialmente en países donde las medidas de control no son eficaces o donde las condiciones climáticas favorecen la propagación ambiental de estas enfermedades (Barrow y Freitas Neto, 2011), ya sea América Central, Sudamérica, Asia y África (Ponce del Valle et al., 2015). En Latinoamérica, la OIE determina que un 35 % de los países latinoamericanos declara la tifosis aviar como una enfermedad presente endémica, el 20 % informa que no hay presencia de la enfermedad; un 10 % la incluye en sus planes de vigilancia, pero no reportan presencia; el 5 % la presenta como enfermedad limitada a zonas específicas y el 30 % no reporta datos de la enfermedad (Pulido Landinez, 2015).

Es importante resaltar que la prevalencia de estas enfermedades se ha vuelto más alta debido a la creciente incidencia de resistencia a los antimicrobianos en microorganismos patógenos, incluida Salmonella spp., la cual se ha relacionado con el uso indiscriminado de medicamentos antimicrobianos en la producción avícola. En Bangladesh (Asia), por ejemplo, se ha confirmado a gran escala una resistencia a los antimicrobianos por parte de Salmonella spp., con una incidencia variable, entre el 20 % y el 100 %, en aves de corral y muestras ambientales respectivamente (Ziaul et al., 2021).

Diagnóstico, prevención y control

Para la identificación del agente se utilizan pruebas microbiológicas como el aislamiento bacteriano. También se pueden utilizar métodos rápidos como la PCR. Para la detección de su respuesta inmunitaria, se pueden utilizar técnicas de diagnóstico como aglutinación de sangre completa (WBT), aglutinación rápida en porta (RSA), aglutinación sérica (SAT) y ELISA (OIE, 2018).

La prueba serológica más utilizada es el antígeno Pullorum y la prueba de microaglutinación utilizando antígenos teñidos con tetrazolium o verde brillante. La prueba de ELISA también se utiliza para la detección de Salmonella spp. del grupo somático 1, 9 y 12 (Terzolo y Chacala, 2003). Actualmente, existen varios tipos de vacunas como vivas y oleosas, que se eligen de acuerdo al programa de vacunación planteado y las condiciones de la granja. Por ejemplo, existe una vacuna a partir de una cepa de Salmonella Gallinarum la cual se administra a las nueve semanas de edad, para el control de la mortalidad (Parra et al., 2002).

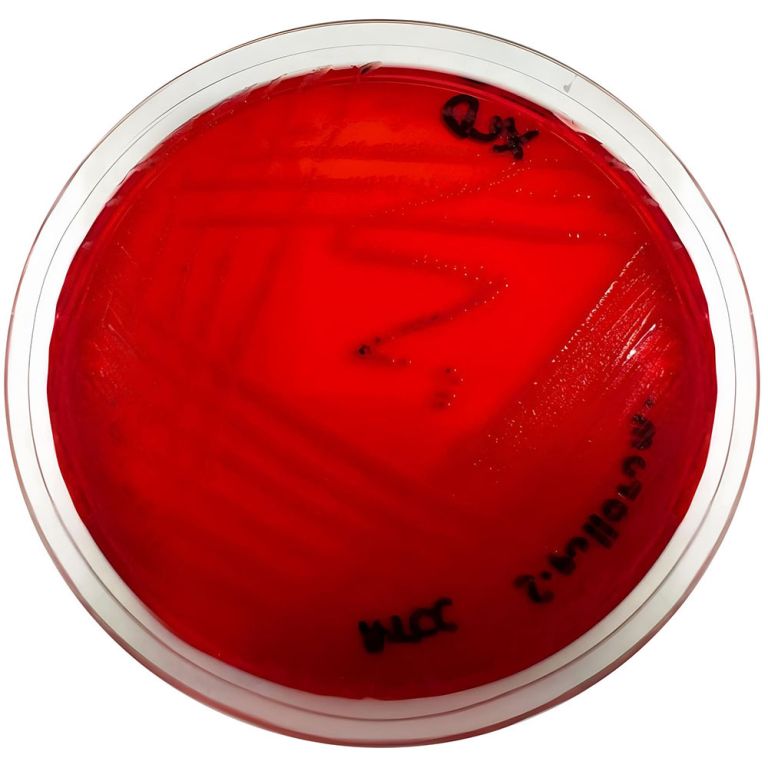

Por otro lado, el aislamiento bacteriano es la obtención de un cultivo bacteriano puro, extraído de un ambiente a otro induciendo su crecimiento en un medio de cultivo, con el objetivo de realizar una identificación del microorganismo (Senasica, 2020). S. Gallinarum y Pullorum crecen en medios selectivos como agar MacConkey, agar verde brillante y agar XLD. El biovar Pullorum no crece en agar verde brillante ni en el agar Salmonella-Shigella como lo haría el biovar Gallinarum, además, crece más lentamente (Barrow y Freitas Neto, 2011).

Por su parte, Salmonella Gallinarum puede aislarse recurrentemente de la sangre e hígado del ave infectada. Se caracteriza por ser aerobio y anaerobio facultativo y su temperatura óptima para crecimiento es 37 ºC. Además, posee antígenos O1,9 y 12 y puede aislarse de la sangre, hígado y bazo de las aves infectadas. A nivel macroscópico, se observa como colonias lisas, brillantes opalescentes y de bordes continuos en cultivos de Agar EMB y su temperatura óptima para su crecimiento es de 37 ºC con un pH de 7. Una manera de diferenciarlos es por la descarboxilación de la ornitina, la cual es positiva para el biovar Pullorum (Piñeros y Rodríguez, 2010).

Otro método de diagnóstico es la confirmación basada en la identificación de antígenos somáticos (O), en donde se someten a confirmación serológica todas las colonias que cumplan con el género Salmonella. Esto se hace mediante aglutinación con antisuero somático polivalente O y antisuero flagelar polivalente H, si la aglutinación con el antisuero somático polivalente es positiva y la aglutinación con el antisuero flagelar polivalente H es negativa, puede ser posible presencia de las serovariedades Pullorum y Gallinarum en la muestra (Senasica, 2020).

Respecto a su prevención, lo recomendable es tener una excelente limpieza y bioseguridad en los galpones, ya sea utilizando desinfectantes, aspersión ambiental, la desinfección de bebederos y comederos, así como hacer buena disposición de la materia fecal y la eliminación de roedores. También se puede llevar un control de la enfermedad mediante vacunas para generar inmunidad, ya sea de vacunas vivas e inactivadas. En Reino Unido se han documentado los beneficios de la vacunación ya sea con vacunas vivas que se utilizan enfocadas en la obtención de protección para las aves vacunadas, mientras que las vacunas inactivadas proporcionan inmunidad maternal a la progenie de las aves vacunadas, reduciendo así la probabilidad de infecciones en las primeras semanas de vida (Malo, s.f.).

De igual forma, también se requiere una vigilancia permanente donde se realice muestreos serológicos y bacteriológicos periódicos en las aves, para detectar la propagación o aparición de estas enfermedades (Terzolo, 2012).

Discusión

La industria avícola tiene una gran importancia en la alimentación humana, el huevo y la carne de pollo son los alimentos más consumidos en el mundo y su precio es menor que el de otras proteínas de origen animal, haciendo que sean un alimento asequible y fundamental. Solo entre los años 2015 y 2020, la producción mundial de huevos presentó un crecimiento del 26.1 %, alcanzando en 2020 la cifra más alta de los últimos seis años, con 1.6 billones de unidades (Bolsa Mercantil de Colombia, 2023).

Actualmente, esta industria enfrenta una serie de desafíos que afectan su producción y sostenibilidad, entre ellos: el impacto de las enfermedades bacterianas en los pollos de engorde, ya sea como la colibacilosis, mycoplasmosis, cólera aviar, coriza infecciosa, enteritis necrótica, enteritis ulcerativa, tifosis aviar, pulorosis, salmonelosis, estafilococosis, estreptococosis y erisipelosis (Ruiz, 2024). Estas enfermedades, además de provocar altas tasas de mortalidad, también generan pérdidas económicas considerables para la industria generando la necesidad de implementar programas de vigilancia efectivos y precisos (Ministerio de Agricultura, 2016).

Países como EE. UU, Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Japón y gran parte de los países europeos (OIE, 2018), han logrado erradicar la tifosis aviar y la pulorosis mediante estrictos planes de control fortaleciendo la industria (Terzolo y Chacana, 2003). Métodos diagnósticos como la PCR, aislamiento bacteriano y técnicas moleculares han mejorado la detección temprana de estas enfermedades, así como un control mediante vacunas inactivadas, las cuales se utilizan en aves reproductoras para transferir inmunidad materna a la progenie, disminuyendo la excreción fecal de Salmonella y la contaminación de los huevos (Ministerio de Agricultura, 2016). Sin embargo, el acceso a estos métodos en países en desarrollo es difícil debido a la falta de infraestructura, lo cual se suma al manejo inadecuado, bioseguridad deficiente, transporte de lotes de gallinas sin seguimiento y falta de certificados que avalen que las aves se encuentren sanas; todo esto impide un mejor control sobre estas enfermedades (Bolsa Mercantil de Colombia, 2023).

Para las pequeñas granjas comerciales que se dedican a comercializar pollos de engorde y producción de huevos, no ha sido totalmente efectivo prevenir esta transmisión ya que no hay un monitoreo continuo de las aves, por tal motivo sigue la propagación continua y la alta mortalidad, afectando estas pequeñas industrias. Por ejemplo, en Colombia, cuando una pequeña industria requiere de fusil sanitario, no se da una adecuada reposición económica por la pérdida de las aves, ya que el Fondo de Solidaridad Agropecuaria (FONSA) solo suministra apoyo económico a los pequeños productores agropecuarios para “la atención y alivio parcial o total de sus deudas, cuando en el desarrollo de dichas actividades se presenten situaciones de índole climatológica, catástrofes naturales, problemas fitosanitarios o notorias alteraciones del orden público” (Ministerio de Agricultura, 2019).

Para que haya un mejor control y monitoreo en Latinoamérica se puede implementar un programa de bioseguridad para reducir el riesgo de introducción de patógenos de aves de corral en la industria avícola. Por ejemplo, establecer medidas de protección adicionales contra patógenos específicos, así como un plan de vacunación para las aves de corral. Además de esto, los diferentes gobiernos en países de desarrollo deben centrar e integrar los recursos profesionales disponibles en materia de salud avícola, no sólo en las grandes industrias, sino también en granjas pequeñas familiares que se dedican a este sector (Bagust, 2011).

Conclusión

Salmonella Gallinarum ha sido una de las principales bacterias que ha afectado la salud de las aves y la productividad de la industria avícola, causando enfermedades como la tifosis aviar y la pulorosis que tienen riesgos significativos en la producción, bienestar animal y la economía de esta gran industria. Es necesario enfatizar en la importancia de implementar prácticas efectivas de bioseguridad y manejo sanitario para prevenir y controlar estas enfermedades, así como implementar mejores técnicas de diagnóstico, control y tratamiento en países en desarrollo, permitiendo una respuesta más efectiva ante posibles brotes infecciosos. Garantizar la sostenibilidad y el crecimiento continuo de la avicultura, satisface una mejor demanda de productos avícolas, así como una eficiente inocuidad en el futuro.

Referencias

- 1. Alikhan, N. F., Moreno, L. Z., Castellanos, L. R., Chattaway, M. A., McLauchlin, J., Lodge, M., … & Mather, A. E. (2022). Dynamics of Salmonella enterica and antimicrobial resistance in the Brazilian poultry industry and global impacts on public health. PLoS Genetics, 18(6), e1010174.

- 2. Bagust, T. J. (2011). Salud de las aves de corral y control de enfermedades en los países en desarrollo. Revisión del Desarrollo Avícola. 1-6.

- 3. Barrow, P. A., & Neto, O. F. (2011). Pullorum disease and fowl typhoid—new thoughts on old diseases: a review. Avian pathology, 40(1), 1-13.

- 4. Bolsa mercantil de Colombia (2023). Análisis de producto Sector avícola. Corporativa de Analítica y Estudios Económicos 2023. https://www.bolsamercantil.com.co/sites/default/files/2024-05/Informe_sector_avicola_final.pdf

- 5. Bueno, D. J., López, N., Rodriguez, F. I., & Procura, F. (2016). Producción de pollos parrilleros en países sudamericanos y planes sanitarios nacionales para el control de Salmonella en dichos animales. Revista agronómica del noroeste argentino, 36(2), 11-37.

- 6. Casado Fernández, A. (2022). Revisión y análisis bibliográfico sobre Salmonella spp.

- 7. Chacana, P. A., & Terzolo, H. R. (2003). Revisión sobre Pullorosis y Tifosis aviar. Nuevos enfoques para viejos conceptos. Revista De Medicina Veterinaria-Buenos Aires-, 84(1), 14-21.

- 8. Closas, A. S. G. (2004). Impacto socio-económico del control de salmonella en la producción avícola. In Cincuentenario de la Asociación del Cuerpo Nacional Veterinario (pp. 681-689). Secretaría General Técnica.

- 9. Dávila Morán, R. C., & Ortiz de la Cruz, V. A. (2022). Influence of Salmonella pullorum and S. gallinarum on poultry production and public health.

- 10. De la Peña, M. (2018). Manual de Enfermedades de las aves. Colmegna. Argentina.

- 11. FAO (2013). Revisión del Desarrollo Avícola. Recuperado de: https://www.fao.org/4/i3531s/i3531s.pdf

- 12. FENAVI (2019). Bioseguridad en la industria avícola. Recuperado de: https://fenavi.org/wp-content/uploads/2019/02/BIOSEGURIDAD-EN-LA-INDUSTRIA-AV%C3%8DCOLA.pdf

- 13. García, J., Paniagua, J., Pelayo, R., Isibasi, A., & Kumate, J. (1992). Factores de virulencia de Salmonella typhi en relación al desarrollo de nuevas vacunas. Salud publica de Mexico, 34(3), 262-267.

- 14. Grimont, P. A., & Weill, F. X. (2007). Antigenic formulae of the Salmonella serovars. WHO collaborating centre for reference and research on Salmonella, 9, 1-166.

- 15. Guzmán Sánchez, T. J., Ferro Villamizar, S. A., Bernal Pérez, M. A., Diaz Gelvez, C. A., & Cala Delgado, D. L. (2021). Salmonella sp., Campylobacter sp., E coli., bacterias que colocan en riesgo la seguridad alimentaria: revisión literaria.

- 16. Haque, A. Z., Akter, M. R., Islam, S. S., Alam, J., Neogi, S. B., Yamasaki, S., & Kabir, S. L. (2021). Salmonella Gallinarum in small-scale commercial layer flocks: Occurrence, molecular diversity and antibiogram. Veterinary sciences, 8(5), 71..

- 17. Ica (2023). Programa nacional de control de los serovares de salmonella pullorum, gallinarum, y disminución de la prevalencia de las salmonellas paratíficas enteritidis y tiphymurium. Codigo: pra-spa-prog-8 v.1. N.º 10.

- 18. Instituto Nacional de Salud (2011). Perfil de riesgo Salmonella spp. (no tifoideas) en pollo entero y en piezas. Recuperado de: https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/

BibliotecaDigital/RIDE/IA/INS/perfil-salmonella-spp.pdf - 19. INTA (2019). 2° Año Manual De Avicultura. Recuperado de:https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/

manual_de_avicultura_2oano.pdf - 20. Jaimes-Olaya, J. A., Gómez Ramírez, A. P., Álvarez Espejo, D. C. M., Soler Tovar, D., Romero Prada, J. R., & Villamil Jiménez, L. C. (2010). Las enfermedades infecciosas y su importancia en el sector avícola. Revista de medicina veterinaria, (20), 49-61.

- 21. Lozica, L., Faraguna, S., Artuković, B., & Gottstein, Ž. (2024). Fowl Typhoid Outbreak on a Commercial Turkey Farm in Croatia. Microorganisms, 12(1), 165.

- 22. Malo, A. (s.f.). La vacunación como medida de control para las contaminaciones por salmonella en la avicultura industrial. Intervet International BV, Boxmeer, Holanda.

- 23. Ministerio de Agricultura (s.f.). Apoyos Directos. Instrumentos de financiamiento. [Online] Recuperado de: https://www.minagricultura.gov.co/atencion-ciudadano/preguntas-frecuentes/Paginas/Apoyos-Directos.aspx

- 24. Ministerio de Agricultura (2016). Instructivo técnico para la detección de Salmonella Pullorum – Gallinarum según método tradicional OIE. Código IT- LAB-25-V01. Recuperado de: https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/it-lab-25-v01.pdf

- 25. OIE (2018). Capítulo 6.6. Prevención, detección y control de las infecciones de aves de corral por Salmonella. Código Sanitario para los Animales Terrestres.

- 26. OIE (2018). Pulorosis y tifosis aviar. Manual Terrestre de la OIE. Recuperado de: https://www.woah.org/fileadmin/Home/esp/Health_standards/

tahm/3.03.11_Pulorosis_tifosis_aviar.pdf - 27. Parra, M., Durango, J., & Máttar, S. (2002). Microbiología, patogénesis, epidemiología, clínica y diagnóstico de las infecciones producidas por Salmonella. Revista MVZ Córdoba, 7(2), 187-200.

- 28. Peng, F., Yi, J., Xiao, J., Chen, J., Zhang, H., He, X., & Song, Z. (2022). Protective effect and possible mechanism of arctiin on broilers challenged by Salmonella pullorum. Journal of Animal Science, 100(5), skac126.

- 29. Piñeros Gordillo, J. A., & Rodriguez Vasquez, M. A. (2010). Identificación de Salmonella Gallinarum y Salmonella Pullorum en pollo de engorde de la línea Ross 308. Tesis Universidad de la Salle, Facultad de Ciencias Agropecuarias Programa de Zootecnia Bogotá DC.

- 30. Ponce del Valle, M., Vicari, C., Faravelli, M. F., Glauber, C., & Winter, N. (2015). Manual de bienestar animal. Journal Articule Senasa (2015), 1, 1-164.

- 31. Pulido Landinez M (2015, enero 13) Resurgimiento de Salmonella Gallinarum en América Latina. aviNews. Recuperado de: https://avinews.com/resurgimiento- de-salmonella-gallinarum-en-america-latina-identificacion-de-factores-de- riesgo-y-persistencia-bacteriana/

- 32. Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (2012). PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y ALERTA DE SALMONELOSIS Salmonella spp. distinta de S. Typhi y S. Paratyphi). Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Recuperado de: https://cne.isciii.es/documents/d/cne/protocolo-20de-20vigilancia-20de-20salmonelosis-pdf

- 33. Ruiz, B (2024). ¿Cómo va el consumo latinoamericano de pollo y huevo? – Cátedra Latam [Internet]. Cátedra Latam. Recuperado de: https://catedralatam.com/como-va- el-consumo-latinoamericano-de-pollo-yhuevo/#:~:text=Brasil%20se%20mantuvo%20b%C3%

A1sicamente%20en,con%20un%20aumento%20del%203%25 - 34. SAG (2016a). Ficha técnica pulorosis aviar. Ministerio agricultura de Chile. Recuperado de: https://www.sag.gob.cl/sites/default/files/f_tecnica

_pulorosis_aviar_v2-2016.pdf - 35. SAG (2016b). Ficha técnica Tifosis aviar. Ministerio de agricultura de Chile. Recuperado de: https://www.sag.gob.cl/sites/default/

files/f_tecnica_tifosis_aviar_v2-2016.pdf - 36. Senasica (2020). Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria. Ficha Técnica: Aislamiento de bacterias fitopatógenas y pruebas de patogenicidad [Versión 1.0]. Recuperado de: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/728771/

1._FT._Aislamiento_de_bacterias_fitopat_genas_y_pruebas_

de_patogenicidad_1.0_2020.pdf - 37. Terzolo, H (2012). Salmonella gallinarum: Epidemiología, control y erradicación en las granjas avícolas. XIV Reunión del Comité Interamericano de Sanidad Avícola –CISA.

- 38. Terzolo, H. (2006). Salmonela: su impacto en la produccion avícola. XI Seminario Internacional Avícola.

- 39. Terzolo, H. R., & Salmonelosis, L. (2009). Tifosis y paratifosis de las aves en Latinoamérica y en el mundo. In XXI Congreso Latinoamericano de Avicultura. La Habana: Asociación Latinoamericana de Avicultura.

Andrea Alejandra Poveda Quinchoa

Bacteriología y Laboratorio Clínico. Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Bogotá D.C.

Lady Maricell Casallas Rodriguez

Docente Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Bogotá D.C.